W a l k - s p a c e Z U F U S S I N F O 5 / 2015

Werte/r Interessent/in am Zu-Fuß-Gehen,

liebe/r Leser/in,

ein interessantes FußgängerInnen-Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Jahr 2015 lenkte die Augen auf den Fußverkehr in Österreich - zahlreiche Plätze und Wege in Österreich erhielten ein fußgängerfreundliches Gesicht, Begegnungszonen wurden eröffnet, Konferenzen zum Fußverkehr fanden statt und der Masterplan Gehen für Österreich ist veröffentlicht worden, Jahre des Zufußgehens nähern sich dem Ende.

Walk-space.at bemüht sich, damit das Zufußgehen auch im kommenden Jahr 2016 ein Thema bleibt, das in die Köpfe geht und in den Beinen ankommt.

back to top

AKTUELL

Klimawandel und Zufußgehen "Walking is pleasure and the bridge in Transport" - more Footprints - less Carbon ! #?WeAreTransport?

DI Dieter Schwab

"Walking is the Bridge in Transport" - "Gehen ist Genuß und ohne Gehen geht fast nix", "Stepping Ahead", Mobilitätsmasterplan Kärnten 2035, fußgängerInnenfreundlich - Masterpläne und Kampagnen - Jahr des Zufußgehens - es tut sich viel. Das sind die Kurzformen für Dikussionsforen und Image-Slogans in diesen Tagen rund um Klima und Gehen.

Ja, wir brauchen eine Stop der Zersiedelung und v.a. neue Zentren bzw. neues Leben in bisherigen Zentren, eine ökosoziale Steuerreform, eine Energiewende auch bei der Mobilität. Es geht um Vision Zero - im Straßenverkehr und auch in der Klimapolitk.

Was Sie dazu perönlich tun können? Achten Sie auf Ihr Verkehrsmittel - besonders im Alltag und ob Sie Ihre Füße verwenden!! Achten Sie auf das was Sie und wie Sie wo Einkaufen, wo "Ihr Geld hingeht". Da lässt sich schon was machen, oder auch: Unterstützen auch Sie bitte die FußgängerInnen - Lobbyarbeit

"Gehen ist Genuß und ohne Gehen geht fast nix!"

Auch das Meeting der International Federation of Pedestrians (IFP) im Rahmen der Walk21 Vienna zeigte, wie wichtig besonders "durchlässige Sackgassen" http://www.pedestrians-int.org/en/about-us/project/68-living-end-roads-2 beispielsweise sind oder auch "Please don't park on our path" Member project: Reclaim the footpaths - please don't park on the footpath.

back to top

Masterplan Gehen - Österreich

BMLFUW und bmvit haben einen "Masterplan Gehen" für Österreich erstellt. Der Masterplan wurde im Rahmen des internationalen THE PEP Workshop: "Good Walking in Europe - Promoting Pedestrian Mobility in Europe" (BMLFUW in Kooperation mit UNECE WHO Transport Health Environment Pan European Program THE PEP) während der Walk21 Vienna Konferenz vorgestellt. BMLFUW und bmvit haben einen "Masterplan Gehen" für Österreich erstellt. Der Masterplan wurde im Rahmen des internationalen THE PEP Workshop: "Good Walking in Europe - Promoting Pedestrian Mobility in Europe" (BMLFUW in Kooperation mit UNECE WHO Transport Health Environment Pan European Program THE PEP) während der Walk21 Vienna Konferenz vorgestellt.

Der Masterplan ist eine nationale Strategie zur Förderung der FußgängerInnen in Österreich. Ziel ist es, den Stellenwert des FußgängerInnenverkehrs zu erhöhen und die Bedürfnisse von FußgängerInnen in Planungen von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden stärker zu berücksichtigen.

Walk-space.at freut sich zur Entstehung dieses Masterplans beigetragen zu haben, siehe dazu beispielsweise: "Ein "Masterplan Fußverkehr für Österreich" - Diskussionsstand und Ausblick basierend auf der 5. österreichischen Fußgängerfachtagung"

Im Rahmen der Strategie wurden 10 Handlungsfelder und 26 dazugehörige Maßnahmen formuliert, wobei jede hinsichtlich Kostenaufwand, Nutzen und Umsetzungszeitraum bewertet wurden. Weiters wurde für jede Maßnahme festgehalten, welche Einrichtungen zur Umsetzung erforderlich sind bzw. hilfreich wären. Da es aber bereits zahlreiche umgesetzte Projekte gibt, die den Zweck des Masterplans und dessen Zielsetzungen widerspiegeln, endet das Strategiepapier mit dem Kapitel „Gute Praxisbeispiele“. Einige der in diesem Kapitel vorkommenden Projekte wurden bereits mit dem Walk-space-AWARD ausgezeichnet, wie zum Beispiel:

-

Shared Space Graz

-

Landstraßer Durchgänge (Wien)

-

Flanierzone am Garnmarkt Götzis

-

Dauergrün für FußgängerInnen Graz

-

Signalgesteuerte Fußgängerübergänge mit unvollständiger Signalfolge in Thüringen (Vorarlberg)

-

Sulmweg = Sicherer Schulweg in Wies (Steiermark)

-

Vierthalerstraße Stadt Salzburg, Pilotprojekt Stellplatzfreies Wohnen

-

Multimodale Drehscheibe Bahnhof in Dornbirn, und weitere

Auch die von Walk-space.at angebotenen FußgängerInnenchecks finden sich unter den Best-Practice-Beispielen, deren Ziel Erhebung von Schwachstellen und Potentialen im Fußwegnetz ist sowie die Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung von Problemstellen.

Walk-space.at freut sich auf Umsetzungsschritte im Detail und die Realisierung von fußgängerfreundlichen Maßnahmen auf allen Ebenen: Bund, Länder und Kommunen.

Aufbau des Masterplans:

» Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte: für Mitglieder

» Link: Masterplan Gehen für Österreich (pdf)

back to top

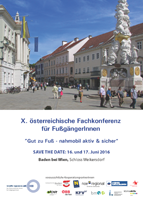

„Call for Content“ bis 30.1.2016

"Gut zu Fuß - nahmobil aktiv, sicher & bewegt im Alltag"

Am 16. und 17. Juni 2016 findet in Baden bei Wien (im Schloss Weikersdorf) die X. Österreichische Fachkonferenz für FußgängerInnen statt. Am 16. und 17. Juni 2016 findet in Baden bei Wien (im Schloss Weikersdorf) die X. Österreichische Fachkonferenz für FußgängerInnen statt.

Unter dem Motto "Gut zu Fuß - nahmobil aktiv, sicher & bewegt im Alltag" sind im Rahmen von Plenarvorträgen (internationalen und österreichischen Good-Practice), Workshops, Sessions, Austausch & Vernetzung, „Speed-Dating Session“, Walk-Shops / regionale Exkursion

folgende Schwerpunkte vorgesehen:

-

Nahmobil aktiv – Fußgängernetze und Öffentlicher Verkehr

-

Selbstfahrende Fahrzeuge: Chance / Risiko für FußgängerInnen

-

Begegnungszonen in Ostösterreich – Good-Practice, Umsetzung, neue Vorhaben

-

Gehen im Alltag - Bewegung, Prävention, Gesundheit

-

Verkehrssicherheit und zu Fuß gehen

„Call for Content“:

Falls Sie zu einem der oben genannten Themenbereiche ein interessantes Projekt / Initiative / Strategie / Thema vorstellen möchten, senden Sie bis 30.01.2016 eine kurze Beschreibung (eine Seite in DIN A4-Format) an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Begrenzte TeilnehmerInnenzahl - Voranmeldungen bereits möglich:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

» Weiterlesen: Infos zur Fachkonferenz

back to top

Zufußgehen (ge)zählt

Kurzbericht vom Pre-Conference Workshop “Measuring walking”

der Walk 21 Vienna

Ein Beitrag von Stefan Müllehner

Es ist bereits zur Tradition geworden im Vorfeld der walk21 über das Messen des Fußverkehrs zu diskutieren. Bereits zum 7. Mal wurde der Pre-Conference-Workshop “Measuring walking” abgehalten. Ziel der Workshop-Reihe ist es, ein Set an Indikatoren als Standard für das Messen des Fußverkehrs zu entwickeln und zu etablieren. Dazu haben alle bisher stattgefundenen Workshops, die jeweils einen anderen Aspekt näher beleuchteten, beigetragen. Diesmal sollte die Implementierung des Standards für Fußverkehrsmessung Thema sein.

Nach einigen Vorträgen zum Thema, unter anderem durch die Gastgeber - die Stadt Wien - präsentierte die “Measuring walking-Gruppe” ihre bisherigen Ergebnisse, ein beeindruckendes Standardwerk gut durchdachter Indikatoren. Natürlich bedeutet das nicht, dass diese Standards nicht diskutiert und weiterentwickelt werden könnten. Ein sehr guter und wichtiger Anfang ist jedenfalls gemacht.

In der anschließenden Diskussion sollten Möglichkeiten für die Implementierung der Standards gefunden werden. Es wurde beispielsweise angeregt, die einzelnen Indikatoren für Städte, Regionen oder den Staat entsprechend ihrer Relevanz für diese Betrachtungsräume zu kennzeichnen. Eine weitere Idee ist, den Nutzen bei Anwendung des Standardwerks für EntscheidungsträgerInnen aufzubereiten. Als nächster Schritt wurde vorgeschlagen, dass Akteurinnen und Akteure analysiert werden, um die Zielgruppen für eine Bewerbung des Werkes zu identifizieren. Nach Ansicht der Teilnehmenden kann erst danach eine erfolgversprechende Implementierung erfolgen.

Nach diesem wieder einmal sehr interessanten Pre-Conference-Workshop ist der nächste Schritt jedenfalls gemacht und weiterer Diskussionsstoff für die walk21 im nächsten Jahr in Hong Kong jedenfalls vorhanden.

Diese Serie wird im nächsten Newsletter fortgesetzt.

back to top

Der mexikanische Revolutionär der Zufußgehenden –

Peatónito bei der Walk21 Vienna

Fehlende Infrastruktur, fehlender Respekt, fehlendes Bewusstsein: Obwohl in Mexiko viel mehr Menschen als bei uns zu Fuß unterwegs sind, ist es ein Entwicklungsland des Fußverkehrs. Allein in Mexiko-Stadt verunfallen jedes Jahr 500 Fußgängerinnen und Fußgänger tödlich. Als Held der Straße versucht Peatónito ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen zu Fuß zu schaffen – mit mutigen Aktionen, die er anschliessend ins Internet stellt. Peatónito war im vergangenen Oktober bei der Walk21 in Wien dabei – Fussverkehr Schweiz hat ihn dort getroffen – ein Interview von Jenny Leuba. Fehlende Infrastruktur, fehlender Respekt, fehlendes Bewusstsein: Obwohl in Mexiko viel mehr Menschen als bei uns zu Fuß unterwegs sind, ist es ein Entwicklungsland des Fußverkehrs. Allein in Mexiko-Stadt verunfallen jedes Jahr 500 Fußgängerinnen und Fußgänger tödlich. Als Held der Straße versucht Peatónito ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen zu Fuß zu schaffen – mit mutigen Aktionen, die er anschliessend ins Internet stellt. Peatónito war im vergangenen Oktober bei der Walk21 in Wien dabei – Fussverkehr Schweiz hat ihn dort getroffen – ein Interview von Jenny Leuba.

Du kämpfst allein gegen 15 Millionen Autos: eine große Herausforderung …

Peatónito: Meine Aktionen haben symbolischen Charakter; Wirkung erzielen sie durch die mediale Verbreitung. Meine Botschaft lautet: Wir Fußgänger müssen unsere Rechte einfordern. Die Sicherheit für Menschen zu Fuß muss erhöht werden, es braucht bessere Verkehrsregeln und mehr Druck, damit sie auch eingehalten werden.

An wen richten sich deine medialen Botschaften?

Wenn ich zwei Stunden auf der Straße verbringe, sensibilisiere ich ein paar Dutzend Automobilisten. Erst im Internet entfalten meine Videos eine Breitenwirkung, sie werden über soziale Medien verbreitet und von Fernsehen und Presse aufgenommen. Mein Ziel ist die «revolucion peatonal» (Revolution des Zufußgehens): Die Menschen sollen sich wie Peatónito stark machen für Fußgängerrechte, sie sollen selbst kreative Aktionen durchführen und die Stadt für sich zurückerobern.

» Weiterlesen: für Mitglieder

back to top

Fachexkursion „Begegnungszonen Österreich Mitte“

Unter reger Teilnahme nationaler und internationaler Experten und Expertinnen fand am 19.Oktober 2015 die Fachexkursion „Begegnungszonen Österreich Mitte“ statt. Bei einem Rundgang durch Ried präsentierte Amtsleiter MMag. Ing.Peter Eckkrammer gemeinsam mit Architekt DI Thomas Pilz die Begegnungszone samt Umgestaltung des öffentlichen Raumes. Am Nachmittag stellte DI Karl von der Stadtplanung Linz die Begegnungszonen im Zentrum der oberösterreichischen Hauptstadt vor. Für die internationalen Gäste am Weg zur Walk21 Vienna war dies ein "shared space train" am Weg zu den Wiener Projekten und zum Konferenzaustausch.

» Fotoimpressionen der Exkursion: Facebook

back to top

Europäische Mobilitätswoche „Do the right mix“

Zum 16. Mal fand heuer die Europäische Mobilitätswoche von 16. - 22. September und zum Autofreien Tag am Di 22.9.2015 statt. Zahlreiche Aktionen in Österreich motivierten die Öffentlichkeit fürs zu Fuß gehen, Radfahren, Bus- und Bahnfahren.

>>Weiterlesen: Aktionen in Österreich http://www.mobilitaetswoche.at/

Die alljährliche Veranstaltung „Rasen am Ring“ in Wien lockte diesmal die BesucherInnen zum Flanieren und Picknicken am Naturrasen zwischen Oper und Universität:

back to top

Wolfurt Begegnungszone & Co : Mobilitätspreis Österreich

Den diesjährige Gesamtsieg des VCÖ-Mobilitätspreises erhielt „Der Wolfurter Weg: Kommunales Verkehrskonzept im Zeichen der Koexistenz“. Den diesjährige Gesamtsieg des VCÖ-Mobilitätspreises erhielt „Der Wolfurter Weg: Kommunales Verkehrskonzept im Zeichen der Koexistenz“.

Mit der Umsetzung des Konzeptes sind 4 Begegnungszonen vorgesehen, eine davon ist die Begegnungszone an der Schulstraße, die auch im Rahmen einer Exkursion bei der vergangenen Fachkonferenz für FußgängerInnen 2015 in Bregenz besichtigt werden konnte. Walk-space.at freut sich über die Würdigung des Projektes, die die zentrale Bedeutung von Begegnungszonen für zukunftsträchtige Verkehrsentwicklung hervorhebt.

» Weiterlesen: Informationen zu allen 12 ausgezeichneten Projekten

back to top

Walking Talking Walking Talking

Vereinsobmann DI Dieter Schwab im Gespräch mit Andrew Stuck im Rahmen der Fachkonferenz Walk21 in Wien:

Talking Walking

» Das Interview zum Anhören finden Sie hier

back to top

PROJEKTE

Begegnungszonen in Österreich – Homepage zur Sammlung & Dokumentation österreichischer Beispiele online: www.begegnungszonen.or.at

Seit 2013 haben immer mehr Städte und Gemeinden in Österreich die Möglichkeit genützt Begegnungszonen zu verordnen. Diese zeichnen sich durch vielfältige Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten in der Gestaltung und Umsetzung aus. Seit 2013 haben immer mehr Städte und Gemeinden in Österreich die Möglichkeit genützt Begegnungszonen zu verordnen. Diese zeichnen sich durch vielfältige Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten in der Gestaltung und Umsetzung aus.

Bereits umgesetzte und verordnete Begegnungszonen werden nun erstmalig für Österreich von Walk-space.at – dem Österreichischen Verein für FußgängerInnen – auf einer gemeinsamen Plattform http://www.begegnungszonen.or.at/ übersichtlich präsentiert. Ziel ist es, gute Beispiele aus jedem Bundesland zu sammeln und zu dokumentieren.

Derzeit umfasst die Begegnungszonen-Homepage unter anderem Begegnungszonen-Projekte wie die erst kürzlich umgestaltete Begegnungszone aus Ried im Innkreis (Oberösterreich) oder aus Mittelberg und Wolfurt Cubus (Vorarlberg). Anhand einiger wesentlicher Merkmale werden die Begegnungszonen kurz beschrieben und deren Besonderheiten aufgezeigt. Ein Fotoalbum und gegebenenfalls Plandarstellungen ermöglichen es einen Eindruck vom Gebiet zu bekommen.

Dokumentiert werden Begegnungszonen größere Städte wie auch gelungene Beispiele kleiner Kommunen. Ein Vorreiter für viele andere Gemeinde in Österreich stellt beispielsweise auch das Projekt „Zentrum erleben“ der Marktgemeinde Thalgau (Salzburg) dar, das bereits 2010 als Pilotprojekt begonnen wurde.

Walk-space.at wird diese Dokumentation in Kooperation mit dem bmvit (Verkehrssicherheitsfonds) sowie in Zusammenarbeit mit dem Städtebund, der FSV, den Bundesländern und anderen KooperationspartnerInnen auch 2016 ergänzen.

ProjektbetreiberInnen von guten Beispielen sind herzlich eingeladen, Details zu realisierten und verordneten Begegnungszonen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu übermitteln.

Eine Vielzahl an guten Beispielen ermöglicht es, komfortabel Informationen zu den verschiedenen Begegnungszonen abzurufen und sich für allfällige weitere Projekte inspirieren zu lassen.

» Weiterlesen: Begegnungszonen – Beispiele in Österreich

» Weiterlesen: Projektinfos

Bei Interesse an einem Prozessmanagement für Umgestaltungen bzw. bei Wunsch nach Beratung zum Thema Begegnungszone können Sie sich auch an Walk-space.at wenden:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

back to top

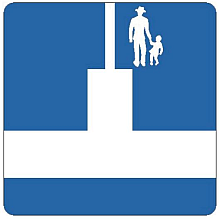

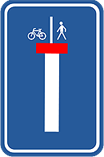

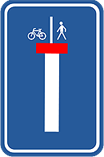

„Lebendige, durchlässige Sackgassen“

Schon seit geraumer Zeit gibt es internationale Bestrebungen Sackgassen, die für die aktive Mobilität durchlässig sind zu kennzeichnen. Schließlich ist eine Straße, die für den motorisierten Individualverkehr endet aber eine Verbindungsmöglichkeit für FußgängerInnen oder RadfahrerInnen darstellt, ein wichtiger Beitrag für eine „Stadt der kurzen Wege“. Um diese Verbindungsmöglichkeiten auch bewusst zu machen, initiierte die „International Federation of Pedestrians“ das Projekt „Lebenswerte Sackgasse“. Diese durchgängigen Sackgassen sind entweder durch ein eigenes Verkehrszeichen oder mittels Aufkleber "beschildert". Schon seit geraumer Zeit gibt es internationale Bestrebungen Sackgassen, die für die aktive Mobilität durchlässig sind zu kennzeichnen. Schließlich ist eine Straße, die für den motorisierten Individualverkehr endet aber eine Verbindungsmöglichkeit für FußgängerInnen oder RadfahrerInnen darstellt, ein wichtiger Beitrag für eine „Stadt der kurzen Wege“. Um diese Verbindungsmöglichkeiten auch bewusst zu machen, initiierte die „International Federation of Pedestrians“ das Projekt „Lebenswerte Sackgasse“. Diese durchgängigen Sackgassen sind entweder durch ein eigenes Verkehrszeichen oder mittels Aufkleber "beschildert".

Nach Deutschland und Belgien wird diese Kennzeichnung ab Jänner 2016 auch in der Schweiz umgesetzt. Unnötige Umwege für den Fuß- und den Radverkehr können auf diese Weise vermieden werden. Infos dazu siehe Fussverkehr Schweiz:

http://www.fussverkehr.ch/index.php?id=780

Walk-space.at unterstützt diese Bewusstseinsmaßnahme in Österreich.

Mehr über: Kampagnen und Bewusstseinsbildung

back to top

"Augen Auf!"

Augen öffnen, Sensibilisierung für die Wahrnehmung der „schwächsten“ Verkehrsteilnehmer und Forschung im Feld der Verkehrssicherheit - dies waren die vorrangigen Ziele von „Augen auf!“. In Zusammenarbeit mit SchülerInnen von drei Schulen der Sekundarstufen I und II und von drei Volksschulen in Niederösterreich wurden Erkenntnisse über die Wahrnehmung von Kindern/Jugendlichen im Straßenverkehr und Schwachstellen in der Straßenraumgestaltung durch „Fußgängerchecks“, Eyetracking-Untersuchungen und Interviews erarbeitet. Augen öffnen, Sensibilisierung für die Wahrnehmung der „schwächsten“ Verkehrsteilnehmer und Forschung im Feld der Verkehrssicherheit - dies waren die vorrangigen Ziele von „Augen auf!“. In Zusammenarbeit mit SchülerInnen von drei Schulen der Sekundarstufen I und II und von drei Volksschulen in Niederösterreich wurden Erkenntnisse über die Wahrnehmung von Kindern/Jugendlichen im Straßenverkehr und Schwachstellen in der Straßenraumgestaltung durch „Fußgängerchecks“, Eyetracking-Untersuchungen und Interviews erarbeitet.

Da Klassen verschiedener Schulstufen an dem Projekt mitarbeiten, konnten durch cross-age-peer-tutoring die SchülerInnen ihr Wissen untereinander weitergeben und erfuhren erlebnisreich innovative Forschung.

In Folge der Fußgängerchecks wurden Wünsche, Anregungen und Vorschlägen zur Verbesserung des Fußgängernetzes aus Sicht der SchülerInnen entlang der Schulwege und in der Schulumgebung gesammelt. Generell schätzten die SchülerInnen jene Wege und Plätze in der Schulumgebung an denen es ruhig ist, die Spiel und Aufenthaltsqualitäten (Wohlfühlorte) bieten und über Grünelemente verfügen. Auf Grundlage der Fußgängerchecks wurden mit den SchülerInnen wichtige Schulwege mittels Eytracking-Methode abgegangen. Ziel war es, herauszufinden was die SchülerInnen während ihres Schulweges beeinflusst oder ablenkt. Nach der Analyse stellten die SchülerInnen fest, dass jedes zweite teilnehmende Kind bei Kreuzungen des Straßenraumes, beim Passieren der Hauseinfahrten oder bei Teilstücken ohne Gehsteig abgelenkt war. Am häufigsten waren kurze Unaufmerksamkeiten bei geschlossenen Hauseinfahrten.

Im Zuge des Projekts fand überdies ein Malwettbewerb zum Thema „So wünsche ich mir mein Schulumfeld“ statt. Eine Elternbefragung brachte weitere Details und Handlungsmöglichkeiten.

Anschließend an die jeweiligen Erhebungen erforschten die SchülerInnen aktiv Probleme und arbeiteten diverse Lösungsmöglichkeiten aus. Diese wurden in Präsentation vor dem Bürgermeister (NNöMS Fels – Grafenwörth und VS Fels), sowie Plakatausstellungen (NNöMS Fels – Grafenwörth und VS Fels) und in Augen auf! – Projekthomepage und Publikationen präsentiert.

» Mehr Infos zum Projekt „Augen auf“ finden Sie unter:

http://www.walk-space.at/index.php/fussgaengercheck/fg-check-projekte/augen-auf

» Projekthomepage:

http://augenauf.fhstp.ac.at/?page_id=8

back to top

Doku zur Fachkonferenz für FußgängerInnen 2015

Unter dem Motto "Gut zu Fuß - vital begegnet" wurden in der Vorarlberger Landeshauptstadt an zwei Konferenztagen 30 "Speed-Dating" - Projektvorstellungen, 8 Plenarvorträgen und 25 Impulsvorträgen - davon 11 internationale vorgestellt. 175 TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland erhielten Einblicke in spannende Projekte und aktuelle Entwicklungen der Fußverkehrsplanung. Unter dem Motto "Gut zu Fuß - vital begegnet" wurden in der Vorarlberger Landeshauptstadt an zwei Konferenztagen 30 "Speed-Dating" - Projektvorstellungen, 8 Plenarvorträgen und 25 Impulsvorträgen - davon 11 internationale vorgestellt. 175 TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland erhielten Einblicke in spannende Projekte und aktuelle Entwicklungen der Fußverkehrsplanung.

Auf der Doku-CD sind folgende Inhalte der Konferenz verfügbar:

• Programm, Tagungsmappe

• Vorträge aus dem Plenum, Speed-Dating Projekte

• Best Practice & Inputs aus den Workshops und Sessions

• Flipchart-Ergebnisse aus den Workshops und Sessions

• TeilnehmerInnenliste

» Nähere Informationen: Doku-CD Flyer (pdf) Konferenz Bregenz 2015

» Bestellung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

back to top

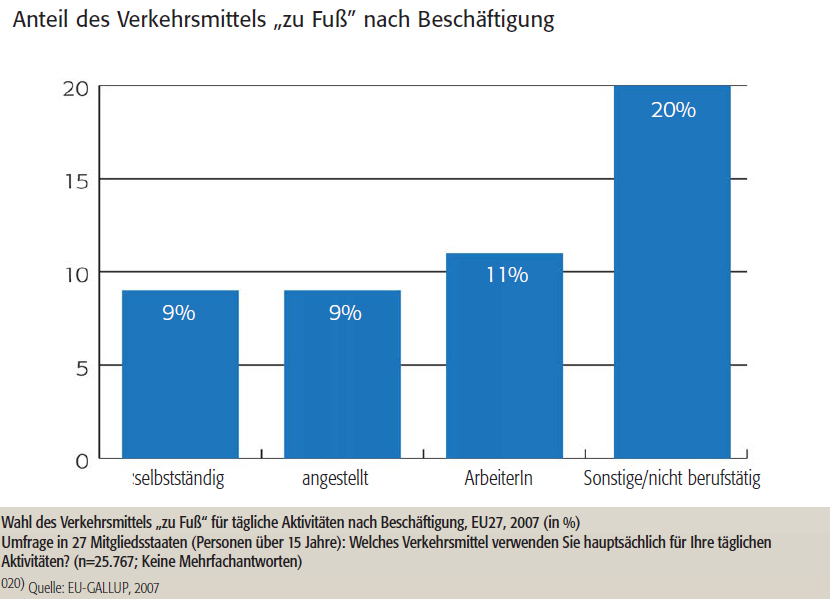

WISSEN

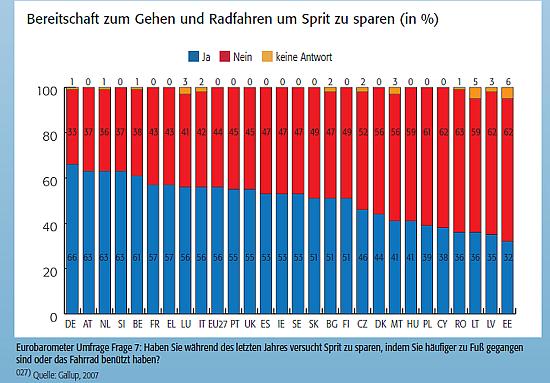

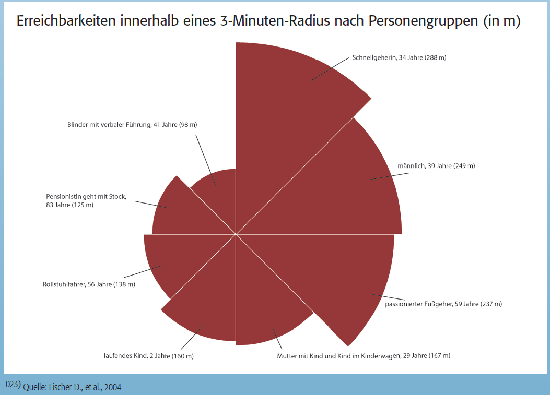

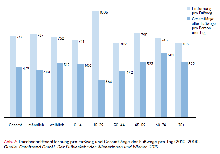

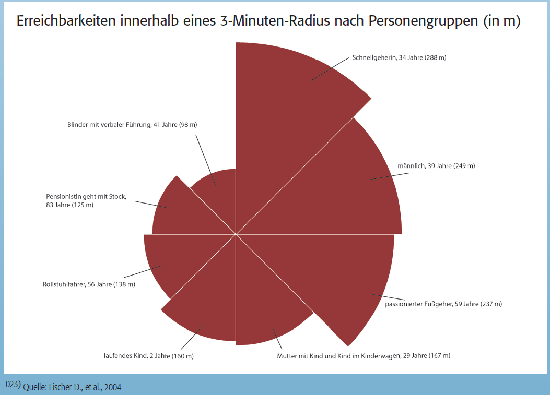

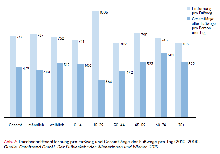

Fußverkehr in Zahlen:

Interessante Infos aus der Publikation „Fußverkehr in Zahlen“.

Die Serie wird laufend in der walk-space infomail fortgesetzt.

aus: "Fußverkehr in Zahlen";

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - BMVIT,

Walk-space.at - der Österr. Verein für FußgängerInnen, Schwab D., Strasser M., et al., Wien 2012

Quelle: Fischer D., Risser R., Ausserer K., 2004: Thesenpapier zur Förderung des Fußgängerverkehrs. Psychologische und sozialwissenschaftliche Überlegungen zum Thema Gehen, im Auftrag der MA 18 Stadtentwicklung und Stadtplanung, Wien

» Produkte & Publikationen

back to top

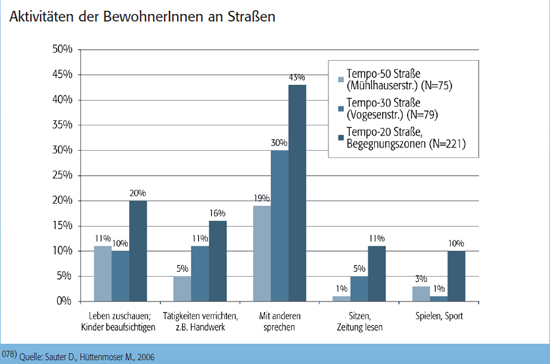

„Kinderfreundliche Mobilität“

In den letzten Jahrzehnten haben sich durch die Zunahme des Straßenverkehrs die Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern deutlich verändert. Eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern ist daher in der Planung und Umsetzung für eine Lebensraumstaltung für Menschen wichtig. Im Rahmen des FSV-Seminars „Kinderfreundliche Mobilität“ wurde dazu am 27. Oktober 2015 die Umsetzung einer kinder-freundlichen Verkehrsplanung in die Praxis diskutiert. In den letzten Jahrzehnten haben sich durch die Zunahme des Straßenverkehrs die Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern deutlich verändert. Eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern ist daher in der Planung und Umsetzung für eine Lebensraumstaltung für Menschen wichtig. Im Rahmen des FSV-Seminars „Kinderfreundliche Mobilität“ wurde dazu am 27. Oktober 2015 die Umsetzung einer kinder-freundlichen Verkehrsplanung in die Praxis diskutiert.

Was es für eine gesunde Entwicklung und geeignete Aktionsräume braucht, zeigte u.a. Marco Hüttenmoser (Forschungs- du Dokumentationsstelle Kind und Umwelt, CH Muri) auf.

Weiterlesen: für Mitglieder

Wie sich die Mobilität von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz von 1994 bis 2010 veränderte zeigen Analyseergebnisse (basierend auf den Mikrozensen „Mobilität und Verkehr")

» Weiterlesen: Mobilität von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz

back to top

Auswertung des Mobilitätsverhaltens der Wiener Bevölkerung für den Bereich Fußverkehr

Die Stadt Wien fördert nachhaltige Mobilität indem sie u.a. den Fußwegeanteil auf hohem Niveau (derzeit 26%) halten bzw. steigern möchte. Die vom Wiener Gemeinderat im Jahr 2014 beschlossene Grundsatzstrategie zur Förderung des Fußverkehrs sieht unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Einrichtung von Flaniermeilen, die Verkehrsberuhigung und -entschleunigung, die Attraktivierung öffentlicher Räume sowie den Abbau von Barrieren und einer Reihe weiterer Maßnahmen vor. Einen Überblick zum Mobilitätsverhalten im Bereich des Fußverkehrs in Wien gibt es nun zum Nachlesen. Die Stadt Wien fördert nachhaltige Mobilität indem sie u.a. den Fußwegeanteil auf hohem Niveau (derzeit 26%) halten bzw. steigern möchte. Die vom Wiener Gemeinderat im Jahr 2014 beschlossene Grundsatzstrategie zur Förderung des Fußverkehrs sieht unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Einrichtung von Flaniermeilen, die Verkehrsberuhigung und -entschleunigung, die Attraktivierung öffentlicher Räume sowie den Abbau von Barrieren und einer Reihe weiterer Maßnahmen vor. Einen Überblick zum Mobilitätsverhalten im Bereich des Fußverkehrs in Wien gibt es nun zum Nachlesen.

» Weiterlesen: Beitrag zur Stadtentwicklung (Nummer 38)

back to top

Mobilitätsmanagement in Wohnsiedlungen

Lohnen sich Investitionen in autofreie Immobilien? Welche Vorteile für Gemeinden, Wohnbauträger, Mobilität? Lohnen sich Investitionen in autofreie Immobilien? Welche Vorteile für Gemeinden, Wohnbauträger, Mobilität?

Zu diesem Thema hat eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Fußverkehr Schweiz und VCS Verkehrs-Club der Schweiz ein Handbuch veröffentlicht.

» Weiterlesen: Handbuch (PDF)

back to top

Projekt Sankt Annae – Kopenhagen, Dänemark

In der dänischen Hauptstadt sollen der Sankt Annae Plads und die umgebenden Straßen in der Nähe des Nyhavns renoviert und mit grünen Erholungsräumen als Verbindung zwischen diesen umgebaut werden. Das Projekt zielt darauf ab deutliche Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr zu schaffen. Hierfür sind breitere Gehsteige, eine Verkehrsberuhigung sowie Stellplatzreduktion an der Oberfläche und geringere Fahrstreifenbreiten vorgesehen. In der dänischen Hauptstadt sollen der Sankt Annae Plads und die umgebenden Straßen in der Nähe des Nyhavns renoviert und mit grünen Erholungsräumen als Verbindung zwischen diesen umgebaut werden. Das Projekt zielt darauf ab deutliche Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr zu schaffen. Hierfür sind breitere Gehsteige, eine Verkehrsberuhigung sowie Stellplatzreduktion an der Oberfläche und geringere Fahrstreifenbreiten vorgesehen.

» Weiterlesen Infos zum Projekt auf Dänisch und Englisch unter:

http://www.sanktannaeprojektet.dk/english

back to top

HINWEISE

SAVE THE DATE:

Fachkonferenz für FußgängerInnen 2016

"Gut zu Fuß - nahmobil aktiv & sicher" - Fachkonferenz für FußgängerInnen in Baden bei Wien am 16. und 17. Juni 2016. "Gut zu Fuß - nahmobil aktiv & sicher" - Fachkonferenz für FußgängerInnen in Baden bei Wien am 16. und 17. Juni 2016.

Schwerpunktthemen:

-

Nahmobil aktiv – Fußgängernetze und Öffentlicher Verkehr

-

Selbstfahrende Fahrzeuge: Chance / Risiko für FußgängerInnen

-

Begegnungszonen (in Ostösterreich) – Good-Practice, Umsetzungserfahrungen, neue Vorhaben

-

Gehen im Alltag - Bewegung, Prävention, Gesundheit

-

Verkehrssicherheit und zu Fuß gehen

Call for Content bis 30.1.2016

back to top

Konstruktive Lobbyarbeit unterstützen

Danke an alle unterstützenden Mitglieder, die unsere Arbeit ermöglichen!

Lobby-, Gremien, Richtlinien- und RVS-Arbeit, FußgängerInnenchecks, Fachkonferenzen, Netzwerk Shared Space / Begegnungszonen, Mitarbeit Österr. Verkehrssicherheitsprogramm sind auch 2016 nur konsequent machbar, wenn Sie uns mit Ihrer unterstützenden Mitgliedschaft helfen - Danke!

Unterstützen auch Sie bitte die FußgängerInnen - Lobbyarbeit

Walk-space.at auf Twitter & Facebook

Walk-space.at dankt herzlich allen KooperationspartnerInnen und FördergeberInnen.

Mehr zu unseren durchgeführten Aktivitäten 2015 sowie zu den geplanten Vorhaben 2016 finden Sie unter: Aktiv begegnet 2015 – Gut zu Fuß & nahmobil, sicher bewegt im Alltag 2016

Wir freuen uns, Sie beispielsweise bei der

Fachkonferenz in Baden im Juni 2016

zu begrüßen und wünschen Ihnen alles Gute für 2016!

im Namen des Walk-space-Teams,

mit fußgängerfreundlichen Grüßen,

DI Dieter Schwab, Obmann

das Walk-space-Team

http://www.walk-space.at/ |

Neue Beweggründe durch „Erweitertes Gehen“ - Anwendung identitätsbezogener Markenstrategien auf das Gehen

Neue Beweggründe durch „Erweitertes Gehen“ - Anwendung identitätsbezogener Markenstrategien auf das Gehen Kinder zum Gehen bewegen: klimaaktiv mobil Programm für Schulen

Kinder zum Gehen bewegen: klimaaktiv mobil Programm für Schulen

Termin: 16. und 17. Juni 2016

Termin: 16. und 17. Juni 2016

Begegnungszonen (in Ostösterreich) –

Begegnungszonen (in Ostösterreich) –  Qualitätsvolles Zufußgehen braucht attraktive, sichere Wege und Querungen für FußgängerInnen jeden Alters. Wie kann die Sicherheit für FußgängerInnen verbessert werden, und dabei der Komfort für das Zufußgehen gewährleisten werden? Maßnahmen und bewährte Praxisbeispiele veranschaulichen Lösungen, um den Fußverkehr sicher für alle zu machen.

Qualitätsvolles Zufußgehen braucht attraktive, sichere Wege und Querungen für FußgängerInnen jeden Alters. Wie kann die Sicherheit für FußgängerInnen verbessert werden, und dabei der Komfort für das Zufußgehen gewährleisten werden? Maßnahmen und bewährte Praxisbeispiele veranschaulichen Lösungen, um den Fußverkehr sicher für alle zu machen.

Für die norwegische Hauptstadt Oslo wird ein sehr starkes Bevölkerungswachstum prognostiziert. Die Bevölkerung soll von derzeit knapp über 600.000 bis 2035 auf über 850.000 EinwohnerInnen anwachsen. Um dieses Wachstum bewältigen zu können, gibt es zahlreiche Stadtentwicklungsprojekte um Wohnraum zu schaffen.

Für die norwegische Hauptstadt Oslo wird ein sehr starkes Bevölkerungswachstum prognostiziert. Die Bevölkerung soll von derzeit knapp über 600.000 bis 2035 auf über 850.000 EinwohnerInnen anwachsen. Um dieses Wachstum bewältigen zu können, gibt es zahlreiche Stadtentwicklungsprojekte um Wohnraum zu schaffen. „The Fjord City“ ist eines der städtischen Entwicklungsgebiete und erstreckt sich entlang des Uferbereichs und zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zum Zentrum aus. Hier sollen durch die Revitalisierung von ehemaligen Hafenbereichen Büro- und Wohngebäude entstehen. Entlang der Küste soll im Entwicklungsgebiet eine neun Kilometer lange und 20 Meter breite Promenade für Fuß- und RadfahrerInnen entstehen.

„The Fjord City“ ist eines der städtischen Entwicklungsgebiete und erstreckt sich entlang des Uferbereichs und zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zum Zentrum aus. Hier sollen durch die Revitalisierung von ehemaligen Hafenbereichen Büro- und Wohngebäude entstehen. Entlang der Küste soll im Entwicklungsgebiet eine neun Kilometer lange und 20 Meter breite Promenade für Fuß- und RadfahrerInnen entstehen. Die nach dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika benannte Hauptstadt hat eine relativ junge Geschichte, besteht sie doch erst seit rund 200 Jahren. Mit dem Bau des weltbekannten Weißen Hauses wurde der Grundstein für die Planhauptstadt im Osten der USA gelegt. Washington DC hat circa 600.000 Einwohner und ist damit vergleichbar mit europäischen Städten wie Stuttgart oder Leipzig.

Die nach dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika benannte Hauptstadt hat eine relativ junge Geschichte, besteht sie doch erst seit rund 200 Jahren. Mit dem Bau des weltbekannten Weißen Hauses wurde der Grundstein für die Planhauptstadt im Osten der USA gelegt. Washington DC hat circa 600.000 Einwohner und ist damit vergleichbar mit europäischen Städten wie Stuttgart oder Leipzig.  Der öffentliche Raum wird von breiten Straßenräumen geprägt, wobei natürlich, wie für Amerika üblich, vor allem der Fahrbahn einiges an Platz zugesprochen wird. Doch trotz mehrstreifiger Straßen auch im Zentrum bleibt genug Platz für breite Gehsteige, die sogar Aufenthaltsflächen und Sitzgelegenheiten nebst Bäumen bieten und damit auch begeisterten FußgängerInnen den vorbeibrausenden motorisierten Verkehr vergessen lassen.

Der öffentliche Raum wird von breiten Straßenräumen geprägt, wobei natürlich, wie für Amerika üblich, vor allem der Fahrbahn einiges an Platz zugesprochen wird. Doch trotz mehrstreifiger Straßen auch im Zentrum bleibt genug Platz für breite Gehsteige, die sogar Aufenthaltsflächen und Sitzgelegenheiten nebst Bäumen bieten und damit auch begeisterten FußgängerInnen den vorbeibrausenden motorisierten Verkehr vergessen lassen.

X. österreichische Fachkonferenz für FußgängerInnen

X. österreichische Fachkonferenz für FußgängerInnen

Die Rieder Innenstadt ist mit der feierlichen Eröffnung der größten räumlich zusammenhängenden Begegnungszone am 28.8.2015 um weitere Attraktionen reicher. Im Bereich zwischen F.-Thurner-Straße, Bayrhammergasse, Hohem Markt, Rainerstraße, Dr.-Franz-Berger-Straße und der Bahnhofstraße gelten ab jetzt die Regeln der Begegnungszone. Die attraktive Gestaltung (helle kleinteilige Pflasterung, verschlungenes Wegenetz, Wegeleitsystem), zusätzliche Bepflanzungen und die ansprechende Möblierung sorgen für eine neue Aufenthaltsqualität und laden zum Flanieren in die Innenstadt ein. Die Begegnungszone wird großteils durch Einbahnen geprägt, Stellplatzmöglichkeiten sind vorhaben (gebührenpflichtige Kurzparkzone) und es sind 30 km/h erlaubt.

Die Rieder Innenstadt ist mit der feierlichen Eröffnung der größten räumlich zusammenhängenden Begegnungszone am 28.8.2015 um weitere Attraktionen reicher. Im Bereich zwischen F.-Thurner-Straße, Bayrhammergasse, Hohem Markt, Rainerstraße, Dr.-Franz-Berger-Straße und der Bahnhofstraße gelten ab jetzt die Regeln der Begegnungszone. Die attraktive Gestaltung (helle kleinteilige Pflasterung, verschlungenes Wegenetz, Wegeleitsystem), zusätzliche Bepflanzungen und die ansprechende Möblierung sorgen für eine neue Aufenthaltsqualität und laden zum Flanieren in die Innenstadt ein. Die Begegnungszone wird großteils durch Einbahnen geprägt, Stellplatzmöglichkeiten sind vorhaben (gebührenpflichtige Kurzparkzone) und es sind 30 km/h erlaubt.

Die Aktion #SaveKidsLives der Global Alliance of NGOs for Road Safety konnte bereits 675.000 Unterschriften für die Unterstützung der Child Declaration for Road Safety gewinnen. Die Deklaration soll eine Aufforderung an Regierungen weltweit sein, damit mehr für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr getan wird. Wie bereits im letzten Newsletter berichtet war im Mai die von der Global Alliance initiierte Road Safety Week, im Rahmen derer zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Verkehrssicherheit für Kinder stattgefunden haben.

Die Aktion #SaveKidsLives der Global Alliance of NGOs for Road Safety konnte bereits 675.000 Unterschriften für die Unterstützung der Child Declaration for Road Safety gewinnen. Die Deklaration soll eine Aufforderung an Regierungen weltweit sein, damit mehr für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr getan wird. Wie bereits im letzten Newsletter berichtet war im Mai die von der Global Alliance initiierte Road Safety Week, im Rahmen derer zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Verkehrssicherheit für Kinder stattgefunden haben.